版权所有©2013作者(s)。由韧性联盟授权发布于此。

去pdf本文的版本

去pdf本文的版本

以下是引用本文的既定格式:

沃特金斯,C., D.梅西,J.布鲁克斯,K.罗斯和M. L.泽尔纳,2013。理解生态恢复中的集体决策机制:基于行动者和组织的代理模型。生态与社会 18(2): 32。

http://dx.doi.org/10.5751/ES-05497-180232

研究

沃特金斯,C., D.梅西,J.布鲁克斯,K.罗斯和M. L.泽尔纳,2013。理解生态恢复中的集体决策机制:基于行动者和组织的代理模型。生态与社会 18(2): 32。

http://dx.doi.org/10.5751/ES-05497-180232

理解生态恢复中的集体决策机制:基于行动者和组织的代理模型

1美国伊利诺伊州芝加哥菲尔德博物馆2伊利诺伊大学芝加哥分校,3.伊利诺伊大学香槟分校

摘要

生态恢复,特别是在城市环境中,是一个复杂的集体决策过程,涉及各种利益相关者和专家,每个人都有自己的看法和偏好,关于景观应该和可以是什么样子,如何使它们达到所需的状态,以及在什么时间安排。我们研究了在生态恢复的背景下,结构和行为因素如何影响集体决策,目的是建立管理风格(由组织的结构和行为因素定义)和决策结果之间的一般关系。根据现有的关于集体决策的文献和来自芝加哥荒野地区的经验数据,我们提出了一个程式化的基于代理的模型,该模型绘制并模拟了恢复组织中的个人沟通、讨论并最终做出决策的过程。我们的研究探讨了结构和行为特征(包括:(a)参与决策的参与者和群体的数量,(b)参与者之间互动的频率和类型,(c)最初的位置和尊重的设置,(d)外部信息,(e)不同意见的堑壕和成本)如何导致或禁止在集体立场、参与者之间的立场变化和最终决策策略方面的群体收敛。我们发现,正式的会议和小组领导是促进趋同的重要因素,特别是当多个小组在场时,在这个过程中会引入新的信息,参与者会围绕一个问题出现两极分化。此外,群体间的相互作用对整体收敛尤为重要。位置壕沟减缓了收敛过程,增加了涉及外部干预的决策策略的需求。异议成本会强化这些影响。我们的研究确立了生态恢复背景下的集体决策过程,建立了这些过程与决策结果之间的可推广关系,并为进一步的实证和建模研究提供了基础。

关键词:基于agent的建模;芝加哥荒野;集体决策;生态修复

介绍

生态恢复,特别是在城市环境中,是一个复杂的集体决策过程。土地使用的不同目标可能导致围绕资源管理选择的冲突。例如,在森林保护区应该进行多少步道建设、清除入侵物种或植树,取决于不同利益相关者对保护区生态状况和土地使用优先次序的看法。此外,有限的空间和人类改变景观的历史(通常是未知的)影响(例如,基础设施的发展以及随后对水文、栖息地和其他生态系统功能的改变)使城市地区的自然资源管理变得复杂。关于目标和适当的恢复策略的不同意见,以及跨涉众组(决策组内部和外部)讨论目标和技术的方式,可能导致组织内部以及组织与公众之间的冲突。有时这种冲突会导致不成功或不合格的管理(White et al. 2009)。了解集体决策过程是如何发生的,将为加强和支持成功的生态恢复实践提供见解。以前的研究评估了与公共池资源开采相关的集体决策,并经常关注利益相关者如何制定目标和标准来维持资源供应和状况(见Grimble和Wellard 1997年)。这些文献涉及如何:(1)将人们带到谈判桌上,例如使用参与式建模(Becu et al. 2008, Jones et al. 2009);(2)考虑不同的知识、观点和价值观(Beratan 2007, Hermans et al. 2007, Steyaert et al. 2007);(3)增加利益相关者的参与(例如,Lal等,2001年,Herath和Prato 2006年,Castella 2009年,Hayati等,2009年)。这些研究帮助我们了解如何创建和提高集体公共池资源管理的参与度,但它们没有说明在已经建立的保护组织中,群体结构和参与者的相互作用如何影响集体决策。此外,除了Regan等人(2006),大多数关于公共池资源管理的研究缺乏对集体决策动态的概括和形式化(Poteete和Ostrom 2008),而且它们往往侧重于采掘性而非非采掘性集体管理决策(例如,生态恢复)(伊藤等人2008是个例外)。我们试图将结构和行为因素在一个已建立的生态恢复组织中影响土地管理者、工作人员和志愿者之间互动的机制正式化,并制定这些因素和决策结果之间的一般关系。我们将研究重点放在城市环境中橡树林恢复项目的集体决策上,因为:(1)这些生态系统正在衰退,具有全球保护意义(Glennemeier 2004),(2)恢复技术可能特别有争议,因为在人/自然界面上存在更多关于土地使用和管理实践的不同意见(例如,Gobster和Hull 2000, Crane等人)。在新闻).

为了研究集体决策过程和结果之间的关系,我们创建了一个程式化的计算模型,由保护组织内参与团体的相关参与者组成,在一个季节内相互作用,以影响彼此相对于特定生态恢复实践的位置。我们通过结合关于集体决策的文献和现有的共识建立的程式化模型,以及对芝加哥荒野橡树林恢复组织的区域恢复决策者的更丰富的民族志观察和半结构化访谈,为我们的模型提供了信息。芝加哥荒野是一个由260多个组织组成的联盟,其主要目标是保护、恢复和管理芝加哥大都市区超过15万公顷开放空间的生物多样性(Moskovits 2004)。我们在这里提出的程式化模型是一个更大的跨学科项目的一个组成部分,该项目旨在揭示指导集体决策过程的制度安排(规范、规则和战略),并解释不同的安排如何在芝加哥荒野的10个组织中导致不同的生物多样性结果。我们使用机构分析与发展(IAD)框架(Ostrom 2007)在我们的模型中定义和分类各种参与者、资源和交互。IAD框架允许对协作性、组织间过程(Imperial 1999)和自然资源管理伙伴关系中的参与规则进行分析和比较(Hardy和Koontz 2009)。该框架已被用于理解成功的资源管理机构最有可能出现的条件(例如,Gibson等人,2000年,Andersson 2006年,Chhatre和Agrawal 2009年)。

我们的模型建立在一个基于代理的平台上。基于代理的建模非常适合于明确地表示集体决策复杂性的特征方面:跨时间和空间的异构和自主参与者之间的交互(Janssen和Ostrom 2006, Ostrom 2007, Zellner 2008)。这种程式化模型的目的是将理论和经验信息组织成集体决策过程中行为者交互的正式描述,并明确地将这些交互与决策结果联系起来。我们的目标是发展解释广泛案例的理论,而不是代表特定案例的详细现实。我们使用从建模中得到的概括来生成假设,并为嵌入建模的更大项目指导额外的实证研究。对芝加哥荒野的文献和经验观察的使用主要集中在确定程式化模型的合理机制和参数值范围,并与当前的建模实践和应用相一致(例如,Haefner 1996, Gilbert和Troitzsch 1999, Macy和Willer 2002, Goldstone和Janssen 2005, Robinson等人2007,Yang和Gilbert 2008, Delre等人2010,Railsback和Grimm 2012)。我们使用我们的模型来研究以下因素如何影响决策过程和结果:(a)参与决策的参与者和群体的数量,(b)参与者之间互动的频率,(c)参与者之间职位的初始分布及其相互尊重,(d)外部信息,以及(e)异议的堑壕和成本。我们根据以下方面评估模拟结果:(1)参与者的位置如何收敛或阻止他们收敛的原因,(2)参与者之间位置的值和变化,以及(3)发生的最终决策策略(全组收敛、点人共识、外部仲裁者)。

我们首先描述了我们的方法方法及其理论和经验观察的基础,提炼出指导模型设计和开发的相关特征。接下来,我们将描述模型、模拟和结果的组件和机制。我们最后讨论了我们的发现,根据他们的贡献概括了集体决策在恢复组织。

方法:为集体决策建模提供理论和实证基础

研究区域

芝加哥荒野是一个大型的社会生态系统,嵌入在一个主要的大都市区(图1)。本研究中使用的10个组织被选择来代表芝加哥荒野成员群体的多样性(大型县部门、公共花园和小型土地信托)。这些组织通常由不同工作小组的不同参与者组成(例如,志愿管理员、工作人员生物学家/生态学家、操作“实地”技术人员)。我们试图了解不同的工作组如何创建制度安排和互动模式,以获得理想的环境管理结果,并通过这种方式为生物多样性保护提供适用于各种城市地区的强有力的方法和建议。更好地理解不同模式的生态恢复规划的动态和结果,应该导致允许创新的战略,同时最大限度地减少冲突和加强治理。迭代模型设计

我们进行了文献综述、数据收集和概念建模的迭代过程,以提取生态恢复集体决策程式化模型中应该出现的主要因素和机制。文献确定了影响集体审议和决策结果的几个重要因素和机制(在以下章节中详细描述):(a)地位(尊重群体中的其他人以及尊重自己在某个主题领域的专业知识);(b)引进新的信息、想法或资源;以及(c)多种决策策略。我们以芝加哥荒野组织的经验观察作为文献的补充。在IAD框架的指导下,我们在2010年3月至2011年3月期间对芝加哥荒野10个不同组织中担任不同职位和不同权力的50多名恢复决策者进行了半结构化的机密访谈。我们还观察了几十个组织会议和生态修复工作日。使用定性数据分析软件NVivo (QSR International Pty Ltd.)对访谈进行转录,并创建广泛的主题代码(Glaser和Strauss 1967年,Bernard 2005年)。2012年9版)。数据的子集被联合编码,以制定交战规则和组织结构的初始类别,并确保有效性和共识。数据被进一步分配给具有相关专业知识的研究人员(如人类学、社会学)。实证观察证实了文献中确定的因素的相关性(a至c,上文),并揭示了两个额外因素和机制的重要性:(d)组织结构,(e)群体内部和群体之间参与者互动的类型和频率。

上述因素和机制指导了基础模型的构建,该模型帮助我们与集体决策结果建立了一些一般关系,但在产生芝加哥荒野和其他恢复组织通常观察到的各种结果方面是有限的。因此,我们回顾了文献和经验观察,并确定了具有潜在影响集体过程的心理机制:(f)异议和壕沟。下一节将详细地概念化所有因素和机制。在可能的情况下,我们包括了芝加哥荒野的例子来说明这些因素(所有提到的名字都是化名)。

建模设计指南

组织结构、组成和角色

民族志观察显示,研究组织的规模各不相同,很难确定参与特定决策事件的参与者数量。我们模拟的所有芝加哥荒野组织都有三个或更少的工作组(以下简称“小组”),在任何给定的时间定期参与决策过程。在每个组织中,都有不同权力和/或责任的参与者层级。所有参与者都以某种方式参与决策过程,但有些人可能作为“顾问”,他们可能是最终决策的一部分,也可能不是最终决策的一部分,而另一些人可能拥有额外的权力或在其他人面前代表群体,充当官方决策者或“重点人物”(Argyres and Mui 2007, Taylor and Short 2009),如下段采访摘录所示:是共识吗?不,这里的每个程序都有一个结构。等级结构。最终,如果我们不能达成共识,我的意思是,这就是ZI作为管理者的角色。”我们的观察表明,在芝加哥荒野组织中可以发生四种基本类型的交互作用,这些交互作用由它们发生的时间和参与者来定义(图2)。交互作用可以只涉及同一组内的代理(组内交互)或两个或三个组之间的代理(组间交互)。正式的互动(例如,安排好的会议)往往是定期进行的,而随意的互动(例如,电子邮件、电话、在大厅交谈等)是自发的、更频繁的,并且不遵循时间表。正式的组间交互只涉及组织内各个组的关键人员。正式的团队内部互动包括一个小组中的所有顾问和关键人物。民族志访谈表明,整个组织的会议(例如,每个顾问和负责人)——正式或非正式的——很少或根本不存在。

(12/28/10,土地经理)

职位和尊重

对芝加哥荒野组织的经验观察表明,代理人可能对特定的恢复策略或技术有不同的意见或立场。虽然芝加哥荒野组织参与了政策制定,但我们研究的小组的集体审议集中在特定战略在已经建立的支持该战略的政策中的应用程度上。例如,集体决策关注的是在这个季节应该清除多少入侵灌木,而不是是否应该进行清除,这是一个已经在组织高层做出的决定。在所有组织中,受访者都提到了“理念上的差异”或“对风险认知的差异”来解释他们在组织内的特定角色或专业知识所产生的职位多样性。在清除灌木的例子中,一些代理人担心清除灌木对其他物种的潜在影响,而另一些人则担心在没有适当后续行动的情况下对土壤的潜在干扰,还有一些人则受有无资金的指导。“恢复不是黑白分明,”一位决策者解释道(01/05/11,AK,土地经理);也就是说,在一个可能的选项范围内,多种(“灰色”)意见是可能的,也是可以接受的。文献中的研究结果还表明,被认为有知识和受人尊敬的高地位群体成员可以影响其他人的地位(Henrich和Gil-White 2001, Atran等人2002,Baumann和Bonner 2004, Ohtsubo和Masuchi 2004,见2009)。地位可能来源于积极的社会关系(Kilduff and Krackhardt 1994);感知知识或专业知识(Wittenbaum 1998,2000);或者一个人的角色、外貌、社会经济地位或其他人口统计学特征(Thomas-Hunt et al. 2003)。与之前的工作一致,我们将每个小组成员对他人专业知识的意见定义为尊重,是应用于每个成员的意见或立场的权重(Davis et al. 1993, Davis 1996, Kerr and Tindale 2004, Regan et al. 2006, Ekel et al. 2008)。根据文献,领导者决策者倾向于更重视自己的立场和与自己立场更相似的顾问的立场,而不是不同的立场(Harvey et al. 2000, Yaniv and Kleinberger 2000)。然而,我们的观察表明,基于对他人努力或专业知识的欣赏,代理人可以对他人的立场给予更多的尊重(即权重),即使他们与自己的立场不同。例如,一位受访者承认,

我会说我不同意所有的决定。因此,(美国)基本上是在决定我们的货币资源是什么。他还决定实习生资源的去向以及志愿者资源的去向。所以美国确实在控制局势。我不得不承认,当有像US这样的人愿意投入和他一样多的时间和精力时,我愿意向他让步很多。另一个回答者说:

(11/03/10, LO,志愿者)

我监督RI和NI3在他们的区域。但我几乎完全依赖他们的知识和专业知识来做出决定,在他们控制的范围内保护生物多样性。

(01/10/10, LF,导演)

外部的影响

如果我们把群体视为动态的、相互作用的系统,我们不仅必须注意群体内部和群体之间的相互作用所导致的地位变化,而且还必须注意外部力量的影响(例如,群体之外的特定个体;周边社区;更大的文化、社会、政治和经济环境)(Arrow et al. 2000)。外部信息可以修改群体成员的位置,改变收敛过程的方向或模式(Ekel et al. 2008, Maturo and Ventre 2010)。例如,芝加哥荒野的成员可以参加研讨会和培训,在那里他们可以学习新的科学或技术信息,或者他们可以在决策过程之外与有说服力的人互动并向他们学习。许多受访者描述了由于外部影响而改变管理技术的情况,例如与经理建立网络,访问其他网站,来自特殊兴趣团体(如观鸟者)的压力,或仅仅是阅读学术期刊:在和其他管理者交流的过程中,在参观其他场地的过程中,我意识到,如果我们仔细地进入这个领域,我们也许可以做到这一点,所以我们开发了一种技术,进入我们的自然区域,进入我们的林地,并使用这种特殊的机器来工作。

(10/13/10, CJ,土地经理)

偶尔有人会说:“这是一种除草剂施药器,比我用过的任何一种都好用。”我来试试,这样更好。此外,新的资金来源可以为原本不会被考虑的恢复活动提供可能性。一位受访者将资金描述为创造了“一种霰弹枪效应”,他们专注于接受资金的特定网站(8/25/10,RS2,志愿者协调员)。因此,新的信息可能是由科学、政治或经济驱动的。

(10/28/10, RI,土地经理)

壕沟和异议

在集体决策过程中,小组讨论甚至不同意见都能培养新想法、真实和团结(Dryzek和List 2003, Hopthrow和Hulbert 2005, Argyres和Mui 2007, Mulford等人2008,Landier等人2009)。然而,有时候,个人可能会任性而强烈地束缚在自己的位置上,从而变得根深蒂固(Anderson等人1980年,Anderson和Lindsay 1998年,Meyer等人2000年,Locke等人2008年,Dane 2010年)。例如,一名受访者谈到恢复时称:这不是一门精确的科学。所以很多人对事情有很多不同的看法。我接触过的大多数人,他们都是(略)的领导者,他们都是意志坚强的人。他们都有自己的对错观念。这就是讽刺的地方,他们会反反复复地争论,但他们实际上是在试图达到同一点。他们有自己坚持的理想或理论,不会让步。不管出于什么原因,也许只是参与其中的个人他们不喜欢对方或者其他什么。但他们只是固执己见,这看起来很傻。持不同意见的人必须决定要么赞同自己的观点,要么坚持自己的观点。当持不同意见的人认为决策者将会选择一个他不同意的选项时,持不同意见可能会持续或增加(Che和Kartik 2009)。当决策者认为他/她所做的选择将导致持不同政见者付出低于预期的努力时,他/她也可以支持持不同政见者(Landier et al. 2009)。最终,团队成员之间会有达成协议的压力,以便在实现目标方面取得进展(Che和Kartik 2009, Landier et al. 2009)。与群体中其他人的意见相左可能会带来社会、心理或职业方面的代价。因此,一个有坚定信念的人最终可能会“屈服”,并改变他/她的立场,使其更接近群体中的其他人。一个答复者解释异议的代价如下:

(12/22/10, LB4,土地经理)

我们必须谨慎选择我们的战斗。然后决定什么值得你一决雌雄,什么不值得。这是一个快节奏的地方,决定不会被反复考虑。因此,作为每天早上醒来都有工作要做的员工,我们需要小心,不要怀疑我们不同意的每一个决定,因为当你这样做时,你不太受管理层的欢迎。我们的观察表明,异议和壕沟之间没有明确的联系;每种机制的存在与否因个人和问题而异。例如,有人可能持不同意见,但不会固执己见,并迅速向集体立场靠拢。同样地,有些人可能非常固执于自己的立场,这可能与普遍的观点一致,不关心集体的观点是保持还是远离那个立场。

(01/10/11, JA3,土地经理)

决定策略

参与者的价值观或立场往往被概念化为通过深思熟虑而趋同于同一立场(Arrow et al. 2000, Regan et al. 2006)。我们既认识到共享共识,即所有群体成员都参与决策过程并汇聚到决策中,也认识到非共享共识,即一个或几个主导群体成员做出最终决策(Conradt和Roper 2009)。在后一种情况下,可能会有一个咨询过程,小组成员讨论一个项目,但一个或几个要点人做出实际决定(Sniezek 1992, Sniezek和Buckley 1995, Budescu和Rantilla 2000)。一位观点人士称,这是在没有达成共识时,必须向顾问“展示我们的肌肉”。在有争议的决定的情况下,更高级别的管理人员可能会介入并作为外部仲裁者做出决定。例如:如果我觉得我没有被倾听我认为我需要被倾听的方式,那你可以继续往上走。下一个是LF。和GJ3。一旦到了副总裁的级别,如果有理念上的不同,那就是解决问题的地方。RR2,我们的老板要么听,要么让副总裁们商议。或者[RR2]会做出决定,如果他/她觉得需要做出决定,如果最后有分歧。

(01/10/11, JA3,土地经理)

研究问题和工作假设

基于上述文献和民族志观察,我们将建模工作的重点放在已经在谈判桌上并参与生态恢复的群体的决策过程上,即,我们假设群体结构不会在其成员就如何解决共同目标达成一致时崩溃。具体来说,在基本模型中,我们感兴趣的是:群体互动的机制,其中包括结构成分,如人数;组的数目;以及这些群体之间相互作用的类型。我们还对社会地位(地位或尊重)的特征感兴趣,以及新信息和案例的影响,在这些信息和案例中,参与者对一个决策的立场截然不同(立场极化)。这个复杂的模型还包含了决策的心理维度,其特征是立场壕沟和异议成本。我们使用我们的模型来研究群体结构和组成、交互类型和心理维度如何影响:(1)参与者对决策的集体立场,(2)立场的分布,以及(3)不同决策策略的发生。该模型

基于之前的工作(Regan et al. 2006)和上面的建模设计指南,我们在基于代理的建模软件Netlogo (Wilensky 1999)中实现了集体决策的风格化模型。目前有关芝加哥荒野组织决策过程的知识支持模型参数化和有意义的场景设计。我们并不是要为任何特定的组织或任何特定的决策是如何达成的建模,而是要提供一个可以解释各种生态恢复案例中的集体决策的一般框架。如上所述,一旦决策(例如,烧不烧)已经做出,我们将重点放在与实地管理决策(例如,烧多少)有关的集体决策上。基本模型包括异质行为体、已定义的群体结构,以及各种智能体相互作用和相互适应的方式(图3)。该基本模型的模拟侧重于结构特征的影响,并解释了收敛过程。然而,基本模型并没有产生我们的民族志观察所表明的各种位置轨迹和最终决策结果。因此,我们设计了一个更复杂的模型版本,增加了行为成分(图3)来解释动态和结果的变化。代理

基本模型和复杂模型都模拟了一个共有18个代理的中型大型组织的交互。这个数字是我们研究的组织的平均规模,这个数字可以平均分为两三个组,后者是我们在芝加哥荒野组织中观察到的最大数量。这种设置允许我们将组数的影响从组大小的影响中分离出来。对于拥有三个以上小组或更多参与者的组织,我们不会对结果进行假设。每个小组都有一个具有最终决策权的人,他代表小组向其他人展示。所有其他的代理都被归类为顾问,并被分配到一个由关键人员领导的小组中。代理人对管理行动(例如,入侵物种清除或规定的燃烧)有立场。代理的位置p范围在0到1之间,是连续的,表示代理对特定管理操作的工作量大小的意见。如上面的模型设计指南所述,我们的观察表明,立场对应于对已经在组织中确立为政策的行动的特定量级的支持,而不是0或1的二分决策。例如,对于在2公顷区域内移除入侵灌木种群的决定,我们的模型中的位置为0表示不应该进行移除,而值为0.8表示应该移除80%的灌木种群。

代理人也有尊重价值观r对于他们自己的位置和其他代理的位置,只涉及一个被建模的决策,范围在0(不尊重)和1(最高尊重)之间。根据我们的观察和文献(Harvey et al. 2000, Yaniv and Kleinberger 2000, Regan et al. 2006),尊重代表了由于代理的专业知识或代理在团队中的努力,代理对代理(包括他们自己)的特定位置的重视程度。在我们的模型中,尊重独立于诸如自信、自我价值或对自己或他人的信任等心理问题。它衡量的是行动者对正在决定的特定问题的信息来源的支持程度。

运行中的事件

模型首先通过创建最多18个代理进行初始化,这些代理将组成一个组,或者将平均分为两个或三个组并随机分配给每个组。每个智能体都被分配了自己位置的位置和尊重值,以及其他智能体位置的尊重值,这些值来自随机的、均匀的分布(表1)。模型中的每个迭代或时间步骤代表一个工作日。由于他们的实践中固有的季节性限制,修复主义者根据季节构建他们的管理时间表,就像农业一样。因此,该模型假设计划期为3个月(一季= 64个工作日),除非小组首先达成协议(表1)。

在基本模型中,每个时间步骤涉及两个主要事件:突变(新信息的涌入)和交互(正式和非正式的讨论)。在模型的复杂版本中,有两种额外的机制被激活:堑壕(代理人强烈持有的立场,减少来自他人的影响)和异议成本(随着决策期结束,代理人感到服从群体的内化压力)(图3)。在每次运行结束时,会出现三种决策策略中的一种。所有活动的细节如下所述。

突变

突变表示改变目标因子位置的外部影响,如文献和芝加哥荒野观察所支持的那样。突变因子的选择及其位置的改变都是随机的,因为突变发生的数据不易获得;随机是这种机制的频率和方向的最简单的无偏假设。因此,突变同样可能导致位置的重大变化或微小变化。在每一个时间步中,每个因子都可能以5 / mil或10 / mil的概率发生位置突变,这意味着在一个季节中平均分别发生6和12个突变。我们选择这些概率是因为,虽然我们不知道突变发生的确切频率,但我们知道它们确实会发生,但在我们观察到的芝加哥荒野组织中频率较低。我们的敏感性分析表明,每mil 5的概率确保了在运行中至少发生了一些实质性的突变,而每mil 10以上的概率导致了过度不稳定的决策过程,这与我们对这些组织的观察不匹配。如果一个agent经历了突变,它也会接收到一个新的随机值作为自己的位置,代表agent对新信息的支持程度,并根据agent自身的专业知识进行评估。一个随机的改变允许我们匹配我们的观察(见建模设计指南);行动者可能或多或少地重视一种新的程序、技术或资金来源,这取决于他们所掌握的新信息。 Through interactions with other agents, a mutation can influence the collective position outcome.交互和位置更新

先前的模型假设所有的智能体在每个时间步中都与所有其他智能体相互作用(Regan et al. 2006)。相反,我们模型中的代理与其他代理的子集进行交互,这取决于交互的类型,并且仅在选择它们参与交互的时候进行。基于我们对芝加哥荒野组织的观察,我们建立了四种基本类型的互动模型:(1)定期进行的正式的团体间互动,涉及组织内两到三个团体中的关键人物(图2a);(2)每隔一段时间,在一个小组中,所有顾问和关键人物进行正式的组内互动(图2b);(3)涉及至少两个不同群体主体的非正式群体间交互(图2c);(4)非正式的组内交互,只有同一组中的主体自发地进行交互(图2d)。当代理只组成一个组时,不会出现类型1和类型3。为了合理估计每种会议类型的频率,我们从访谈和观察中得出了数值。对于非正式会议,模型为每个代理生成一个随机数,以确定它是否可能进行交互。如果标记了两个或多个代理,就会发生交互。从我们的访谈中得到的信息表明,非正式的群体间互动大约每周发生一次,即20%的时间,而非正式的群体内互动每天都发生,即100%的时间。对于一个有两个组和18个智能体的组织,为了获得这些总的交互概率,每个智能体在组间和组内信息交互时分别被赋予2.22%和11.11%的固定交互概率。我们还将这些百分比扩展到三组场景,以使结果具有可比性。然而,对于三个组,使用每个智能体的固定概率会导致组内交互的几率略低(当群体较小时,选择的两个智能体不太可能在同一组中),而在组间交互的几率略高(当群体较多时,选择的两个智能体更有可能在不同的组中)。正式会议每隔一个月举行一次(相当于20个时间步骤,表示每月一次员工会议),包括运行的第一天模拟会议。我们进行了敏感性测试,结果表明,较高的会面频率值导致的收敛速度比我们的访谈所建议的要快,而较低的值并不能准确地代表所观察到的芝加哥荒野组织的收敛频率。

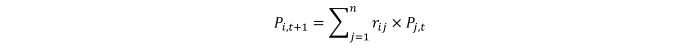

在一个计划季节(一个运行)的过程中,代理之间的交互和位置的变化基于代理对彼此位置的尊重程度。首先,将代理对自己和特定交互中涉及的所有其他代理的尊重值标准化,以确保相对权重仅应用于交互中涉及的代理的值,而不是应用于组织中的所有代理。与先前的共识模型(Davis et al. 1993, Davis 1996, Kerr and Tindale 2004, Regan et al. 2006, Ekel et al. 2008)一致,然后通过计算所有交互智能体的平均位置来更新每个智能体的位置值,并根据每个智能体对彼此的尊重进行加权,如下所示:

|

(1) |

p我,t + 1=更新的代理位置我当前交互后;

n=当前交互中涉及的代理总数;

r我,我尊敬那个代理人我已为代理j(包括自身),归一化n互动代理商;而且

pj, t=座席当前位置j.

固步自封

在我们模型的复杂版本中,当智能体为自己的位置分配了0.9或更高的尊重值时,堑壕就会发生。在这种情况下,根深蒂固的代理将其对所有其他代理的尊重降低到0.01。我们使用0.01是因为我们认为0是不现实的。如果对他人的尊重为0,根深蒂固的人根本不会考虑任何人的意见,所以他们的立场永远不会改变。相反,我们假设根深蒂固的代理人仍然会与其他代理人接触,即使他们对他人意见的重视远远低于他们自己的意见。如果一个agent对自己位置的尊重值低于0.9,则表示该agent没有被固化,对其他人的尊重值是随机分配的。在运行过程中,如果由于突变(如上所述)导致其自身位置的新敬重值超过0.9,也会发生堑壕。10 / mil的突变概率导致每次运行至少有一个代理在突变后变得根深蒂固(平均每次运行1.2次),根据我们的经验观察,这是堑壕作为常规机制的合理描述。异议成本

在复杂模型中,在季节的最后一个月(从时间步骤44开始,仅在交互发生之后),智能体检查他们的位置与与他们交互的其他智能体的平均位置有多大不同。如果一个代理的位置之间的差异大于与其交互的代理的位置的标准偏差,则对第一个代理激活异议成本。异议机制的成本包括降低主体对自身地位的尊重价值,从而增加其他主体在未来交互中的影响力。因此,在下一次互动时,持不同意见的代理将更有可能向群体的其他成员靠拢。异议成本对代理人自身地位尊重的影响因代理人的角色不同而不同。访谈显示,作为领导者,关键人物不太容易改变他们的立场,因此不太容易受到异议成本的影响。然而,顾问们更强烈地感受到顺从的压力,更容易受到异议成本的影响。在时间步骤44之后的每一天(异议期的成本开始时),代理对自己位置的尊重将减少各自的数量(点数人员为0.2,顾问为1.0)乘以tc/ 20,tc等于异议期间花费的天数。因此,随着时间的推移,对经纪人自身位置的尊重越来越大,反映出随着赛季接近尾声,他们的压力也越来越大。平均而言,每次测试中有13次,由于异议成本,特工降低了对自己职位的尊重。

决定策略

在两个模型版本的每次运行结束时,从决策过程中有三个可选的决策策略。首先,当所有位置值之间的距离在0.01以内时发生全群收敛,模拟结束。第二,如果没有全组收敛,则由组点人进行决策。点人有一个正式的组间互动,代表讨论和妥协,如果他们的位置值在彼此0.2的范围内,则决策是点人位置值的平均值(点人共识)。第三,如果点位人员之间的职位值差异大于0.2,则假设该决策是由部门主管或执行董事会等更高权力机构做出的,因此决策者随机选择点位人员担任的职位之一(外部仲裁者决策)。根据定义,如果只有一个小组,就只有一个关键人物,决策永远不会由外部仲裁者决定。因此,该模型建立了明确的机制,将组织中每个人的位置与最终决策联系起来,无论最终决策是否通过收敛达成。上述阈值的选择是基于对芝加哥荒野组织的采访和观察。我们的数据分析表明,整个群体的收敛确实发生了,但在芝加哥荒野非常罕见。同样,在芝加哥荒野地区,外部仲裁者的裁决也很罕见,但也有需要这种干预的例子。点人共识是观察和记录的最常见的决策策略形式。我们用这些阈值的几个值测试了我们的模型,以确定那些能重现与观测到的频率相似的阈值。整个群体的收敛值为0.01时,很少会产生与我们的观察结果类似的总体共识,而关键点人之间的值为0.2时,确保大多数决策不需要外部仲裁者的干预。

仿真实验及结果

基础模型仿真

我们使用来自人种学访谈和观察的设置(场景)进行了一系列程式化测试。所有场景的默认参数值如表1所示。我们运行每个场景30次,并使用三个指标来评估每个场景的结果:30次运行的平均集体仓位(最终仓位值的度量),30次运行的平均个人仓位散布(围绕最终仓位值的收敛程度的度量),以及超过30次运行的决策策略的频率(整个群体收敛的可能性与点人共识或外部仲裁决定的度量)(表2)。药剂数量和组数的影响

为了检验代理的数量和组的数量对决策的影响,我们使用一组、二组和三组运行基础模型,代理的所有可能数量从3到18。因为位置是在0到1之间随机分配的,所以所有运行开始时的平均位置是0.5。因此,在所有情况下,最终平均位置趋近于0.5也就不足为奇了(图4a)。事实上,由于这个初始平均位置,在我们用基本模型测试的后续任何场景中,平均集体位置都没有显著变化(尽管不是随机的,极化场景的集体位置也从0.5开始)。因为这个指标不允许我们在基础模型中区分不同场景的影响,所以我们转而关注位置变化(个体位置的扩散)和决策策略的测量。个体仓位的平均分布随着个体数量和群体数量的增加而增加(图4b)。其中一组的息差一直很低。位置的扩散不受代理数量的影响,因为无论代理数量如何,在一个组内比在组间更容易实现收敛。对于几个群体,由于群体内的相互作用比群体间的相互作用更容易发生,整个群体收敛发生的可能性降低。这导致了群体内的收敛,但也导致了群体间的分歧。

与多个群体取得的较大分歧意味着需要关键人员进行谈判,或需要外部干预,以便做出最终决定。对于一组,几乎所有的模拟都以全组收敛结束(图4c),而对于两组和三组,决策策略几乎总是点人共识(图4d和4e)。从本质上讲,我们的模型展示了多个群体如何对整个群体的互动和融合造成制度障碍,再现了我们的案例和文献中的观察结果(Argyres和Mui 2007, Taylor和Short 2009)。

交互类型效应

为了检验交互类型的影响(图2),我们运行了基本模型,有五种场景,包括两组和三组:- 场景1:仅限组内非正式会议

- 场景2:团队非正式会议+团队正式会议

- 场景3:组内非正式会议+组间非正式会议

- 场景4:组内非正式会议+组内正式会议+组间非正式会议

- 场景5:组内非正式会议+组内正式会议+组间非正式会议+组间正式会议

在任何情况下,至少93%的情况下,点人共识是最终的决策策略(图5b),这与我们对芝加哥荒野组织的观察一致。只有两个全组收敛的实例发生在场景2和场景4下,两个组和组内正式会议促进了收敛。外部仲裁者的决定发生在场景1、2和3下。场景1和场景3排除了促进收敛的最强机制——团队内部正式会议。虽然这种机制出现在场景2中,但三个组的外部仲裁者的出现可以解释为组的数量增加,这增加了组之间出现分歧的可能性,因此需要外部干预。

图6显示了各种类型的会议在趋同或缺乏趋同过程中的影响。请注意,在没有正式会议的样本运行中(图6a和6c),个人立场的扩散逐渐减小。相比之下,正式会议(图6b、6d和6e)的运行表明,第一次正式会议促进了位置分布的急剧减少,随后的正式会议加强了这种减少,产生了阶梯式收敛。

突变效应

突变导致整个运行过程中位置值的偏差,从而增加了单个位置的分布(图7a)。然而,5 / mil和10 / mil的突变效应差异不大。突变的作用使大量群体引入的分化趋势趋于一致。突变对一组的决策策略产生了最大的变化。在没有突变的情况下,全群收敛率为100%(图7b)。当突变率为5 / mil时,点人共识发生的时间为60%,全组收敛发生的时间为40%。10 / mil的速度大大有利于点人共识(87%的运行),只有13%的运行导致整个组收敛。当个体被组织在一个群体中时,整个群体的收敛比存在两个或三个群体时更容易实现。添加突变,即使是在较低的速率下,也会导致头寸的扩散超过整个群体共识的低阈值,并立即转换为点人共识作为主导决策策略。当用两组或三组进行建模时,无论突变率如何,点人共识已经是几乎所有情况下的结果。分布在定点人群中的位置超过了极少激活外部干预的阈值,只有3组和10 / mil突变率。尽管会有变化,但小组间和小组内的正式会议能够有效地推动立场回归到每个小组的平均值,从而产生点对点的共识。

极化位置分布的影响

我们运行了额外的场景,其中初始位置是两极分化的,以反映代理在他们的专业知识或对决策结果的意见方面存在很大差异的情况。设置包括:- 一组、两组或三组的组内极化,每组中有一半的代理人的位置为1,另一半的代理人的位置为0。

- 两组之间的组间极化,其中一组座席的位置为1,另一组座席的位置为0。

在团队内部位置极化的情况下,有很多互动和收敛的机会,特别是通过团队内部正式会议,因此相对于没有极化的结果,个体位置的平均扩散或决策策略的频率不会受到太大影响(图8a和8b)。

另一方面,与没有极化的结果相比,组间位置极化导致个体位置的平均扩散显著增加(从0.05到0.15)。在93%的情况下,观点一致的情况发生,而外部仲裁者的情况发生在7%的情况下。群体间互动机会的减少有助于保持分歧(图8c),并增加了对点人谈判和外部干预的需求。

基本模型结论和局限性

基本模型为决策过程提供了一些见解。当其他对抗力量(如多个群体的存在、突变和两极分化)到位时,正式的组内会议和定点人员有助于趋同。虽然基本模型确实在不同情境下重现了一些位置分布和决策策略的差异,但它并没有产生在群体决策中经常观察到的各种轨迹。在基本模型中,所有的代理都围绕一个共同的值(0.5)快速地聚集在一起。然而,人种学的观察表明,在任何给定的跑步中,集体位置的轨迹都是不同的。基本模型的机制不足以反映这些组织中通常发生的辩论、争论和谈判,例如:我认为最明显的例子是,如果他们不希望烧毁一个场地内的某个特定区域,也不想在那里起火,这将是很困难的。因为我想管理这些网站来改善它们。这就是我想要点燃火焰的地方,但是,与此同时,研究表明,嗯…研究部门会说,‘好吧,我们会告诉你如何管理。’所以

我们必须从这种燃烧中退一步来了解这些过程是如何工作的. . . .(问题可以通过对话解决)如果对话中的每个人都陈述自己的情况,那么我们就能解决这个问题。因此,我们在模型中构建了心理或行为属性和机制(堑壕和异议成本),并测试了它们如何导致比结构机制单独能够实现的更多样化的位置轨迹和决策结果。

(10/13/10, CJ,土地经理)

我认为我们需要行动,真正开始移走枫树,让那里有更多的阳光,让该地区干燥,让更多的草本植物恢复,而其他人(生态学家)不这样做。一些(生态学家)说我们可以。有人说我们不应该。有很多争论在起作用,这实际上是对整个地区最好的争论之一,这是真正的恢复生态学。我们正在恢复它吗?我们要把它恢复成什么?

(10/18/10, MD,土地经理)。

复杂模型模拟

为了理解不同意见的堑壕和成本如何影响决策过程和结果,我们进行了第二组程式化场景:- 场景C1:基本模型

- 场景C2:仅异议成本

- 场景C3:只挖壕沟

- 场景C4:壕沟和异议成本

堑壕效应与异议成本

无论群体数量如何,异议成本和堑壕的组合对平均集体立场没有显著影响,这与基础模型的模拟相似。不同意见的成本和壕沟对跨运行的集体位置的标准差有更大的影响(图9a)。也就是说,虽然整个运行期间的集体平均位置与基础模型差异不大,但单个运行期间的差异更大,超过0.5。单独的异议成本(场景7)在集体位置上产生了略低的标准偏差,这是因为异议成本有助于在运行结束时达成协议(图10a)。与情景C1相比,情景C3和情景C4中壕沟的增加增加了集体位置的标准差,即跨梯次集体位置产生了更多的品种。一种可能的解释是,堑壕带来了更大的路径依赖。换句话说,早期的相互作用会影响未来的相互作用,绘制出不同方向的集体位置轨迹,有时会远离中心值(图10b和10c),与没有壕沟的运行(图8a和10a)相比。如果有足够多的代理人遵循根深蒂固的立场,那么异议成本将有效地“敲定交易”(图10c),吸引其他原本可能远离根深蒂固价值的代理人。我们观察到类似的影响,在各个位置的蔓延在运行(图9b)。单独的异议成本比单独的堑壕壕的影响要小。然而,当两者都活跃时,它们会加强各代理之间仓位的增加分布,因为周围可能形成仓位集群当那些反对不同意见的人与根深蒂固的代理人互动时,就会形成根深蒂固的价值观。

总体而言,在所有场景中,点人共识是主要的决策策略,结果频率至少为87%。增加壕沟降低了整个群体趋同的可能性,增加了外部仲裁者做出决定的可能性,特别是对于多个群体,因为它促进了意见分歧。当异议成本被添加到堑壕中,外部仲裁永远不会发生,因为尽管堑壕带来了最初的分歧,异议成本可能会促进围绕既定价值观的收敛。

立场极化的堑壕效应和异议成本

为了检验立场分布极化的情况下壕沟和异议成本的影响,我们运行了一个复杂的模型,其中有一个、两个或三个组内的极化位置(组内极化)和两个组之间的极化位置(组间极化)。个体位置的扩散和决策策略的频率所获得的结果与使用基础模型运行的极化情景所获得的结果没有太大的差异。在运行过程中,差异更为明显(图11),其中心理机制导致代理之间的位置差异略大于基础模型(图8)。然而,这种影响不足以改变在使用基础模型运行的极化场景中观察到的总体趋势。讨论和对集体决策的影响

箭头et al。(2000)认为,理解建立共识的过程是很重要的知道每个小组的规则建立了关于如何:(1)展示他们的成员组,(2)成员的主张或观点的评估和加权比他人的主张或观点,(3)不同的利益协调和由谁,和(4)由谁将建立一个群体决策时组需要共识和成员的观点分歧。我们的模型通过以下特征解决了这些组成部分:(1)团队结构和几种类型的会议,(2)“尊重”作为一个人的位置转移的衡量标准,(3)“要点人”的角色,以及(4)当整个团队没有达到收敛时的备选决策策略。这些特征中的每一个都得到了有关芝加哥荒野组织的文献和民族志信息的支持。我们从基本模型中获得了一些关于结构组件对决策的影响的重要见解。如果整个团队的收敛是一个组织的目标,特别是在特定的时间段内,我们的模型表明,团队内部和团队间的正式会议都是重要的。当组织被分成多个小组,当新信息影响参与者的观点,当不同的小组存在不同的文化时,这种情况尤其如此。然而,尽管这些机制可能会促进趋同,但在这些机制下,趋同更有可能发生条件点的人将需要协商决定,甚至服从外部仲裁者,以促进决策过程。我们的模式鼓励参与生态恢复规划的所有参与者定期进行正式的面对面讨论,但随着结构、信息和意见的多样性的增加,仍然需要一个权威人物来推动这一过程成为实际的决策。我们的模型中确定关键人员或外部仲裁者干预阈值的假设经过校准,以符合我们的观察结果,但需要通过深入的经验数据收集和分析来重新检查,以了解特定决策策略被激活的条件。特别是,我们将侧重于确定每一级关键人物的特点及其在影响学习过程和启动具体决策战略方面的作用。此外,我们假设每个季节有几个工作日,代表工作日。然而,一些组织主要在周末工作,这表明需要探索更多零星交互对决策结果和轨迹的影响。对我们的经验数据的进一步分析将指导模型的重新制定和场景设计,以探索这些影响。

复杂模型中的心理属性为决策过程轨迹的变化提供了更丰富的解释。壕沟本身,加上不同意见的成本,可以阻止整个群体的收敛,并通过放大其他机制产生的分歧,在一个赛季结束时,在一个群体的集体立场上产生冲突和不确定性。虽然新的信息和心理属性都为创新带来了机会,但后者似乎比前者对群体趋同的阻碍更大。如果一个组织努力防止决策策略中团队成员失去对最终决策做出贡献的能力,那么团队领导者可能必须在堑壕壕和他们对团队所有成员所做决策的重视之间取得平衡。该模型为进一步的实证研究提出了新的方向,以揭示领导者是否以及如何促进多种立场的考虑和创新的结合,并确定这些战略对生物多样性结果的影响(如果有的话)。

对每个场景的所有运行的平均值,组收敛到的集合位置为0.5,即使单个运行确实收敛到不同的值。这个结果是我们的模型设置的产物;初始位置随机化或极化在每次运行开始时将集合值设置在0.5左右。更复杂的模型降低了集体位置0.5发生的可能性。未来在深入的经验数据收集方面的努力将为初始位置设置提供信息,这可能会导致最终位置值的更大变化(见下文)。尽管如此,我们认为围绕初始集体位置的趋同具有一定的经验有效性。在生态恢复过程中,就像在许多其他集体过程中一样,在一项决定与其可观察到的影响之间有相当长的滞后时间。此外,社会-生态系统的复杂性使得很难分离具体恢复决策的生态效应。时间滞后(决策的影响几天、几个月甚至几年都感觉不到)和复杂性带来了不确定性,这在随机或极化的位置场景中表现出来。不确定性倾向于促进现状(Samuelson和Zeckhauser 1988),因为结构和心理机制稀释了位置的变化,并降低了群体决策发生重大变化的可能性。 This barrier could be overcome with the use of complementary ecological models showing the biodiversity impacts of specific management decisions during collective discussions.

我们的研究结果为现场测试结构和行为决策机制提供了强大的动力。目前的模型正在指导对访谈进行系统的数据分析,以开发和测试新的、针对具体案例的机制和场景。IAD框架(见Ostrom 2007)将继续帮助确定每个组织的具体机构设置(规则和规范)。这些设置包括关于参与者的位置和资格的规定,参与者如何协商对决策的共享控制,以及信息在个人和群体之间以及群体内部“流动”的方式。此外,常规的和定向的定性内容分析(Bernard 2005, Hsieh和Shannon 2005)和Nvivo编码(Strauss和Corbin 1990)都将阐明诸如哪种代理类型经历突变、壕沟或异议成本,以及在决策季节的什么时候。这一分析也将使我们能够理解制度记忆如何影响生态恢复中的长期决策过程。我们还将探索可能导致最终集体立场从初始集体立场转移的其他设置和机制,通过通知初始立场值,在特定时间针对特定代理人(点人vs顾问)的突变和堑壕,并通过指定如何将新信息集成到集体审议中。通过对我们的模型进行这些基于经验的扩展,我们将通过明确地将决策结果与特定类型的管理风格联系起来,为各种情况提供可靠的解释。最终,我们的工作将为改进或发展集体决策结构和过程提供建议,以减少冲突和增强生物多样性。

致谢

本研究由美国国家科学基金会人类-自然系统耦合项目(DEB-BE-0909451)资助。我们非常感谢由该基金资助的RESTORE研究小组的同事,他们为本文的建模工作和早期版本提供了宝贵的反馈。

文献引用

C. A.安德森,M.莱珀和L.罗斯,1980。社会理论的坚持:解释在不可信信息的坚持中的作用。人格与社会心理学杂志39:1037 - 1049。安德森,C. A.和J. J.琳赛,1998。幼稚理论的发展、坚持和变化。社会认知16:8-30。http://dx.doi.org/10.1521/soco.1998.16.1.8

安德森,K. 2006。理解分散式森林治理。可持续发展:科学、实践和政策2(1): 25 - 35。

阿格雷斯,N.和V.梅。2007。参与规则,信誉,以及组织异议的政治经济学。战略组织5(2): 107 - 154。http://dx.doi.org/10.1177/1476127007078502

阿罗,H. J. E.麦格拉思和J. L.伯达尔,2000。小群体作为复杂系统:形成、协调、发展和适应.Sage,千橡市,加利福尼亚州,美国。

Atran, S. D. Medin, N. Ross, E. Lynch, V. Vapnarsky, E. Ucan Ek ', J. Coley, C. Timura, M. Baran, 2002。民俗生态学、文化流行病学与公地精神。1991-2001年,玛雅低地的一个花园实验.当代人类学(43) 3:421 - 450。

鲍曼,m.r.和B. L.邦纳,2004。可变性和期望对成员专业知识的利用和团队绩效的影响。组织行为与人类决策过程93(2): 89 - 101。http://dx.doi.org/10.1016/j.obhdp.2003.12.004

Becu, N. A. Neef, P. Schreinemachers, C. Sangkapitux, 2008。支持集体决策的参与式计算机模拟:利益相关者参与的潜力和限制。土地使用政策25(4): 498 - 509。http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2007.11.002

Beratan, K. 2007。复杂社会生态系统中基于认知的决策过程观。生态与社会12(1): 27。(在线)网址://www.dpl-cld.com/vol12/iss1/art27/.

伯纳德,R. 2005。人类学研究方法:定性方法和定量方法.AltaMira出版社,兰哈姆,马里兰州,美国。

布德斯库,D. V.和A. K.兰提拉,2000。对汇集专家意见的信心。ACTA Psychologica104:371 - 98。http://dx.doi.org/10.1016/s0001 - 6918 (00) 00037 - 8

卡斯泰拉,2009年。评估学习设备和地理可视化工具在自然资源管理中集体行动的作用:越南的经验。环境管理杂志90(2): 1313 - 1319。

Che Y.和N. Kartik. 2009。意见是激励。政治经济学杂志117(5): 815 - 8808。http://dx.doi.org/10.1086/648432

Chhatre, A.和A. Agrawal, 2009。碳储存与森林公地生计效益之间的权衡和协同作用。美国国家科学院院刊106(42): 17667 - 17670。http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0905308106

康拉德,L.和T. J.罗珀,2009。利益冲突和决策共享的演变。皇家学会哲学汇刊-生物科学364(1518): 807 - 819。http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2008.0257

Crane, P., L. Heneghan, F. Muraski-Stotz, M. Pruett-Jones, L. Ross, A. Wali和L. Westphal。在新闻.芝加哥荒野:在城市花园中整合生物和社会多样性。在K.莫里森,S.赫奇和C.帕多奇,编辑.森林的社会生活: 研究变化的新框架.芝加哥大学出版社,美国伊利诺伊州芝加哥市。

戴恩,E. 2010。重新考虑专业知识和灵活性之间的权衡:一个认知壕沟的角度。管理评论学会(35) 4:579 - 603。http://dx.doi.org/10.5465/AMR.2010.53502832

戴维斯,1996。群体决策与定量判断:共识模型。页面35-59在E.维特和J. H.戴维斯,编辑.理解群体行为:小团体一致同意的行为。Erlbaum, Mahwah,新泽西,美国。

戴维斯,J. H., M. F. Stasson, C. D. Parks, L. Hulbert, T. Kameda, S. K. Zimmerman和K. Ono, 1993。群体和个人的数量决定:投票程序和模拟民事陪审团的金钱奖励。实验社会心理学杂志29:326-46。http://dx.doi.org/10.1006/jesp.1993.1015

德尔,S. A., W.耶格,T. H. A.比杰霍尔特,M. A.杨森,2010。它会不会扩散?社会影响和网络拓扑结构对创新扩散的影响,产品创新管理杂志27:267 - 282。

Dryzek, J. S., C. List, 2003。社会选择理论与协商民主:一种和解。英国政治学杂志33(1): 28。http://dx.doi.org/10.1017/S0007123403000012

艾克尔,P. Y., J. S. Martini, R. M. Palhares, 2008。信息不确定性下决策的多准则分析。应用数学与计算200:501 - 516。http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2007.11.024

吉布森,C., M. A.麦基恩和E.奥斯特罗姆,编辑。2000.人与森林:社区、机构和治理。麻省理工学院出版社,剑桥,马萨诸塞州,美国。

吉尔伯特,N.和K. Troitzsch, 1999。社会科学家的模拟.美国宾夕法尼亚州费城开放大学出版社。

B. G.格拉泽和A. L.施特劳斯,1967。扎根理论的发现:定性研究的策略.阿尔丁出版公司,芝加哥,伊利诺斯州,美国。http://dx.doi.org/10.1097/00006199-196807000-00014

格伦梅尔,K. 2004。我们林地的状态:来自芝加哥荒野森林审计的结果。芝加哥荒野杂志2(2): 16 - 22。

格布特,P.和B.赫尔,编辑。2000.恢复自然:来自社会科学和人文学科的观点.岛屿出版社,华盛顿特区

戈德斯通,R. L.和M. A.杨森,2005。集体行为的计算模型,认知科学趋势9(9): 424 - 430。

格里姆布尔,R.和K.韦拉德,1997。自然资源管理中的利益相关者方法:原则、背景、经验和机会的审查。农业系统55(2): 173 - 193。http://dx.doi.org/10.1016/s0308 - 521 x (97) 00006 - 1

海夫纳,1996。生物系统建模:原理与应用。查普曼和霍尔,伦敦,英国。

哈代,S. D.和T. M.昆兹,2009。合作规则:流域伙伴关系中小组成员和行动水平的制度分析。政策研究杂志37(3): 393 - 414。http://dx.doi.org/10.1111/j.1541-0072.2009.00320.x

N.哈维,C.哈里斯和I.费舍尔,2000。采纳建议并评估其质量。组织行为与人类决策过程81:252 - 73。http://dx.doi.org/10.1006/obhd.1999.2874

哈亚提,D., B.阿巴迪,R.莫瓦赫迪,M.海德里。2009。影响伊朗农民参与自然资源保护计划因素的实证模型。食品、农业和环境杂志7(1): 201 - 207。

亨利克,J.和F.吉尔-怀特。2001.威望的演变。进化与人类行为22:165 - 96。http://dx.doi.org/10.1016/s1090 - 5138 (00) 00071 - 4

赫拉斯,G.和T.普拉托,2006。多标准决策在自然资源管理中的作用。页1 - 10在赫拉斯和普拉托。编辑器。多准则决策分析在自然资源管理中的应用。美国佛蒙特州伯灵顿市阿什盖特。

C.赫曼斯,J.埃里克森,T.诺德威尔,A.谢尔顿和M.克莱恩,2007。河流管理中的协同环境规划:多标准决策分析在佛蒙特州白河流域的应用。环境管理杂志84(4): 534 - 546。http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2006.07.013

霍普罗,T.和L. G.赫尔伯特,2005。社会困境中群体决策对合作的影响。组过程和组间关系8(1): 89 - 100。http://dx.doi.org/10.1177/1368430205049253

谢秀华,夏侬,2005。定性内容分析的三种方法定性健康研究15(9): 1277 - 1288。

1999年,麻省理工大学帝国学院。分析基于生态系统管理的制度安排:罗德岛盐池SAM计划的经验教训。沿海管理27(1): 31-56。http://dx.doi.org/10.1080/089207599263884

伊藤,竹内K.,栗山K.,安史S.,高广T.,三谷Y., 2008。决策规则对个体生态恢复偏好的影响:来自实验调查的证据。生态经济学68: 2426 - 2431。http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2009.03.022

杨森,M.和E.奥斯特罗姆,2006。治理社会生态系统。949 - 1011页在L. Tesfatsion和K. L. Judd,编辑。计算经济学手册.荷兰北部,阿姆斯特丹,荷兰。http://dx.doi.org/10.1016/s1574 - 0021 (05) 02030 - 7

琼斯,n.a., P.佩雷斯,T. G. Measham, G. J. Kelly, P. d 'Aquino, K. A. Daniell, A. Dray, N. Ferrand, 2009。评估参与式建模:开发跨案例分析框架。环境管理44(6): 1180 - 1195。

科尔,N. L.和R. S.廷代尔,2004。团队绩效和决策制定。心理学年评55:623-55。http://dx.doi.org/10.1146/annurev.psych.55.090902.142009

克尔达夫,M.和D.克拉哈特,1994。把个人带回来:组织内部声誉市场的结构分析。管理学会杂志37(1): 87 - 108。

拉尔,P., H.林-阿普尔盖特,M.斯科西马罗,2001。作为综合自然资源管理工具的适应性决策过程:重点、态度和方法。生态与社会5(2): 11。(在线)网址://www.dpl-cld.com/vol5/iss2/art11/manuscript.html.

兰迪尔,A., D.斯雷尔,D.斯马,2009。组织中的最佳异议。经济研究评论76:761 - 794。

洛克,K., K.戈登-比德尔,M. S.费尔德曼,2008。使怀疑具有生成性:重新思考怀疑在研究过程中的作用。组织科学19:907 - 918。

梅西,M. W.和R.威勒,2002。从因素到行动者:计算社会学和基于代理的建模。社会学年刊28(1): 143 - 166。

马图罗,A.和A. G. S.文特尔,2010。在多智能体决策中达成共识。国际智能系统杂志25(3): 266 - 273。

梅耶,t.a., W. A. Labuschagne, J. Heidema, 2000。精致的认知壕沟。逻辑,语言和信息杂志(9) 2:237 - 259。

莫斯科维茨D. K.费阿尔科夫斯基,G。穆勒,T. A.沙利文,J.罗格纳和E.麦坎斯。2004.芝加哥荒野:城市保护的新力量。年报纽约科学院1023:215-36。

穆尔福德,M. L.杰克逊,H. Svedsäter。2008.鼓励合作:囚徒困境游戏中的团结和承诺效应.应用心理学杂志38(12): 2964 - 2989。

大坪,Y.和A. Masuchi, 2004。地位差异和群体规模对群体决策的影响。组过程和组间关系7(2): 161 - 172。

奥斯特罗姆,E. 2007。制度理性选择。21 - 64页在P.萨巴蒂尔,编辑。政策过程的理论.第二版西景,博尔德,科罗拉多州,美国。http://dx.doi.org/10.2307/1962889

波提特,A.和E.奥斯特罗姆,2008。自然资源管理中集体行动的十五年实证研究:努力建立基于定性研究的大n数据库。世界发展36(1): 176 - 195。http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.02.012

QSR国际股份有限公司,2010。NVivo 9[定性数据分析软件]。墨尔本,维多利亚,澳大利亚。

《格林》,2012。基于代理和基于个体的建模:实践介绍。普林斯顿大学出版社,美国新泽西州普林斯顿。

里根,H. M.科利万,L.马可夫切克-尼科尔斯。2006.环境管理中达成共识和谈判的正式模式。环境管理杂志80:167 - 176。http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2005.09.004

罗宾逊·d·T, d·g·布朗,d·c·帕克,p·施莱内马斯,m·a·杨森,m·惠根,h·维特默,n·戈茨,p·普罗布罗姆,e·欧文,T·伯格,f·加茨韦勒和c·巴诺,2007。土地利用科学中建立基于主体模型的实证方法比较。土地利用科学杂志2(1): 31-55。http://dx.doi.org/10.1080/17474230701201349

萨缪尔森,W.和R.泽克豪泽,1988。决策中的现状偏见。风险与不确定性杂志1:7-59。http://dx.doi.org/10.1007/BF00055564

见K. E. 2009。对结果不确定的决定的反应。人格与社会心理学杂志96(1): 104 - 118。http://dx.doi.org/10.1037/a0013266

斯涅泽克,j.a. 1992。不确定性下的群体:对群体决策信心的考察。组织行为与人类决策过程62:159 - 74。http://dx.doi.org/10.1006/obhd.1995.1040

斯涅泽克,J. A.和T.巴克利,1995。法官-顾问决策中的提示与认知冲突。组织行为与人类决策过程62:159 - 174。

Steyaert, P. M. Barzman, J. P. Billaud, H. Brives, B. Hubert, G. Ollivier,和B. Roche, 2007。知识和研究在促进法国大西洋沿岸湿地利益相关者之间的社会学习中的作用。环境科学与政策10(6): 537 - 550。http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2007.01.012

施特劳斯,A.和J.柯尔宾,1990。定性研究基础:有根据的理论、程序和技术.Sage,伦敦,英国。

泰勒,k.a.和A.肖特,2009。将科学知识整合到大规模恢复计划中:CALFED海湾三角洲计划的经验。环境科学与政策12(6): 674 - 683。http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2009.07.001

托马斯-亨特,北卡罗来纳,T. Y.奥格登,M. A.尼尔,2003。谁在真正分享?社会地位和专家地位对群体内知识交换的影响。管理科学49(4): 464 - 477。

怀特·r·M, a·费舍尔,k·马歇尔,j·M·j·特拉维斯,t·j·韦伯,s·迪·法尔科,s·M·雷德帕斯和r·范德·沃尔。r . 2009。开发一个综合的概念框架,以理解生物多样性冲突。土地使用政策26:242 - 253。http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2008.03.005

威伦斯基,1999。NetLogo。美国伊利诺斯州埃文斯顿西北大学互联学习与计算机建模中心(在线)。URL:http://ccl.northwestern.edu/netlogo/.

维滕鲍姆,g.m., 1998。决策群体中的信息抽样:成员任务相关状态的影响。小组研究29:57 - 84。http://dx.doi.org/10.1177/1046496498291003

维滕鲍姆,gm, 2000。讨论共享信息的偏见:为什么地位高的群体成员不受影响?社区研究27:379 - 401。

杨,L.和N.吉尔伯特,2008。远离数字:使用定性观察进行基于代理的建模。复杂系统的进展11 (2): 175 - 185http://dx.doi.org/10.1142/S0219525908001556

亚尼夫,我,和E.克莱因伯格,2000。决策中的建议获取:自我中心折扣与声誉形成。组织行为与人的决策 流程83(2): 260 - 281。http://dx.doi.org/10.1006/obhd.2000.2909

泽尔纳,m.l 2008。拥抱复杂性和不确定性:基于代理的环境规划和政策建模的潜力。规划理论与实践9(4): 437 - 457。http://dx.doi.org/10.1080/14649350802481470