去pdf本文的版本

Mirza, m.u, A. Richter, E. H. van Nes和M. Scheffer. 2020。制度和不平等的相互作用决定了经济增长对生物多样性丧失的影响。生态和社会25(4): 39。

https://doi.org/10.5751/ES-12078-250439

制度和不平等的相互作用决定了经济增长对生物多样性丧失的影响

摘要

生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台(IPBES)的最新全球评估警告说,生物多样性的丧失可能使生态系统更容易受到气候变化和其他压力因素的影响。beplay竞技经济增长已被确定为这些损失的主要驱动因素之一,然而,影响途径可能取决于社会如何组织经济活动和分配其效益。在这里,我们使用一个全球国家级别的数据集来展示国家机构的力量和社会中的经济不平等如何在全球范围内调解生物多样性的丧失。我们发现,制度和不平等的相互作用完全中介了经济增长对植物生物多样性的影响,但仅部分中介了对动物生物多样性的影响。此外,在维持生物多样性方面,制度的有效性取决于社会的不平等,例如,当制度强大、不平等程度低时,生物多样性的损失会得到缓解,但在不平等程度高的地区,制度往往会失去其效力。该分析还揭示了不平等、制度和生物多样性相互作用中的非线性,这对进一步研究和为政策目的考虑很重要。介绍

今天,全球生物多样性下降的速度比历史上任何时候都要快(Bongaarts 2019)。人为因素给我们的地球带来了前所未有的压力,导致生物多样性的丧失和可再生资源的开发超过可持续限度(Rockström et al. 2009, Bongaarts 2019)。社会的生物圈影响本质上是社会生态的,具有复杂的相互作用和反馈(Ostrom 2009, Steffen et al. 2018)。早期的研究显示了经济驱动因素,特别是经济增长对生物圈的有害影响(Naidoo和Adamowicz 2001, Dietz和Adger 2003, Asafu-Adjaye 2003, Mikkelson等人2007,Holland等人2009,Mills和Waite 2009)。与此同时,经济增长创造财富,这可能为社会提供减轻生物圈影响的手段(Mirza等,2019年),并最终促进地球管理(Folke等,2011年)。

因此,经济增长的确切影响是模糊的,因为生态圈的影响是通过社会机制来调节的,比如制度的质量(Leach等人1999,Klooster 2000)和经济不平等的发生(Boyce 1994, Heerink等人2001)。正式机构能否成功应对不可持续的经济活动所造成的环境损失,关键取决于社会不平等的程度。例如,欠发达国家往往受到制度结构薄弱和富人经济回报失衡的困扰,这使得恢复生物多样性的集体行动变得困难,导致了以环境为代价的剥削性增长(Bongaarts 2019)。

众所周知,如果没有引导经济活动的健全制度机制,经济发展就不会转化为生物圈管理(Arrow等,1996年)。事实上,经济增长并不能保证环境质量(Shafik 1994, Grossman和Krueger 1995),因为存在多种中介因素,如制度的力量和增长的好处如何均匀地分配,这些因素决定了经济增长如何影响环境。证据表明,这些中介因素相互影响,例如,高度不平等破坏了制度质量,或者相反,贫穷的制度允许不平等的发展,可能产生一种正反馈,对生物圈产生更多的有害影响(Easterly等,2006年,Mehlum等,2006年)。高度的不平等倾向于将经济权力集中在能够规避规则的少数人手中,阻碍了阻止生物多样性丧失的努力。现有的大部分工作集中在直接的单变量影响,很少或没有对相互作用和间接路径的见解(Carpenter et al. 2009, Mazor et al. 2018),而文献表明,不平等和制度以双向因果关系一起移动(Chong和Calderón 2000, Chong和Gradstein 2007, Rogowski和MacRae 2008),不平等和环境联系之间存在明显的非线性(Mikkelson et al. 2007,Holland et al. 2009)。

在本文中,我们使用了一个全球国家级别的面板数据集,分析了收入不平等和制度力量在解释经济增长的生物圈影响方面的作用。我们研究了制度和不平等之间的相互作用如何调节经济增长对生物多样性损失的影响。考虑到其社会和生态意义(Hooper et al. 2012),我们将生物多样性损失作为生物圈影响的关键变量。生物圈中动植物的多样性变化缓慢,但对我们的生态系统的功能及其为社会提供繁荣手段的能力有很大影响(Cardinale et al. 2012)。除了对社会的工具价值外,生物多样性还继承了一种内在价值,这种价值植根于Soulé(1985)所说的“非人类生命的内在价值”。在当今这个时代,人类不受约束的经济增长侵犯了非人类物种的利益,共存规则应考虑将功利价值和内在价值作为生物多样性保护的基本公理(Vucetich et al. 2015)。由于我们分析的可追溯性要求和经验性质,我们将重点限制在考虑生物多样性丧失的驱动因素,这些驱动因素本质上是多元和非线性的,直接和间接途径来自人类经济活动和我们的社会结构。对于有兴趣的读者,我们参考以下有关经济增长和生物多样性内在本质的近期文献(Dasgupta等人2013年,Apostolopoulou和Adams 2017年,Brum等人2017年,Crist等人2017年,Washington和Maloney 2020年)。

我们从一个概念模型(图1)开始,假设关键关系。经济增长刺激产出(人均GDP),根据影响途径的不同,可以产生直接和间接的影响。尽管经济增长可能直接影响生物多样性,但也有通过空气污染和资源使用造成的间接影响,会给生物多样性等速度慢得多的变量带来压力。与此同时,还可以通过收入不平等和制度力量等社会变量的演变,通过更间接的途径,影响污染和资源使用,进而影响生物多样性。我们使用了广义加性(GAM)和结构方程模型(SEM)的组合来系统地研究这些和其他影响途径。在SEM框架内,附加协变量和广义矩量法(GMM;Blundell and Bond 1998)估计量用于控制混杂变量和反向因果关系。

方法

数据

分析中使用的数据集来自多个来源,包括世界自然保护联盟的濒危物种红色名录、世界银行的发展指标、世界收入不平等标准化数据库、世界银行的治理指标和东安格利亚大学的气候研究小组。捕捉生物多样性损失并不是一件简单的事情。所有物种中只有一小部分被分类学分类,不同国家之间的物种丰富度差异很大,这是由当地国家特有的栖息地和环境决定的。因此,我们在定义生物多样性损失时必须考虑到物种丰富度,并在分析中包括可观察到的特定国家的固定影响。表1给出了所有变量的描述。面板数据集中的变量包括2010-2015年期间和全球至少58个国家横断面的现有观测数据。动植物生物多样性损失是关键的结果变量,并将其转换为日志,以标准化和帮助比较。

收入不平等和制度强度是利益的核心中介和解释变量。收入不平等由广泛使用的标准化基尼系数指数(基尼1912)量化。没有类似的被广泛接受的机构实力评估。为了构建一个标准化指标,我们使用主成分分析(PCA)对世界银行反映机构实力的6个国家级治理指标进行分析。尽管这些指标高度相关,但它们衡量的都是不同的方面,如发言权和问责、政治稳定和没有暴力、政府效率、监管质量、法治和对腐败的控制。我们通过使用这六个维度的第一个主成分,将其标准化为一个单一的机构实力衡量标准。PCA是一种无监督降维技术,它将数据解析为正交分量,从而捕捉到第一个分量中的大部分变化,进一步的分量解释了方差百分比的下降(图2)。第一个分量,我们称之为制度强度,捕获了国家监管质量、腐败控制、治理有效性和法治的84.7%的方差。

除了通过不平等和制度的中介效应,经济增长对生物多样性也有更直接的影响,需要考虑。其中包括污染、人口增长和资源开发等过程,这些过程破坏了保护工作,并可能引发栖息地丧失(Asafu-Adjaye 2003, Dietz和Adger 2003)。在这里,我们使用空气污染和自然资源消耗作为两个可用的代理来捕捉经济增长的直接影响。此外,如前所述,还需要控制影响当地生境的具体国家因素。因此,一些可用的协变量被用来控制可能影响生物多样性丧失的其他可观察因素。这些因素包括温度、降水、国家表面积、国家人口和收入。

模型

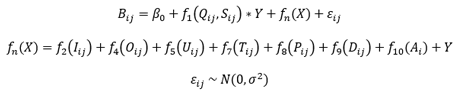

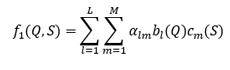

建立好数据后,分析分两步进行。首先,我们使用GAM来探讨制度不等式空间中的疑似非线性。GAM是多元线性回归模型的推广,其中线性项被预测器的非参数函数所取代,以估计复杂的非线性关系,从而实现对结果变量的最佳预测(Wood 2017)。分别拟合生物多样性损失(植物)和生物多样性损失(动物)作为响应变量的模型。一般使用的GAM结构如下:

|

(1) |

下标ij指对国家的观察我年j.在这里B所选的生物多样性损失(动物或植物)响应变量和吗问而且年代是利益的关键解释变量,分别表示不平等和制度质量。我记录收入,O是日志的人口,U日志是污染,T是温度,P日志降水,D是自然资源消耗的对数,一个log是国家表面积,和Y年。f(Q,年代)是一个使用张量积平滑的平滑函数。张量积平滑用于两个或多个变量的平滑相互作用,特别是当它们以不同的单位测量时。基本思路是,从一个具有任意基函数的变量的“平滑”开始,然后通过改变另一个维度来构造乘积,得到方程2 (Wood 2006):

|

(2) |

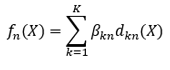

l而且米的维度或自由度是b_i而且为c_i,平滑基函数。a_ij是未知回归系数的向量。剩下的我们有以下标准平滑结构(Eqn 3):

|

(3) |

基础尺寸(L, M, K)限制为3,以限制超平滑。

其次,在预测了总体结构之后,我们现在开始从结构上估计前面介绍的概念模型中的各个关系(图1)。结构方程模型(SEM)框架用于统计测试特定的相互作用。SEM是多个同时估计的回归模型,其中一个回归方程中的响应变量可以作为另一个方程中的解释变量出现(Grace 2006)。smm的全局或同时估计假设底层数据结构有许多限制,如线性、正态性和单向效应。一种更强大和灵活的方法是分段估计(Lefcheck 2016),其中每个模型分别拟合,这样每个关系的复杂性可以单独处理。

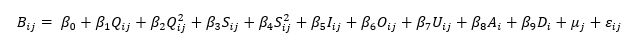

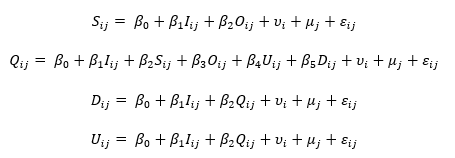

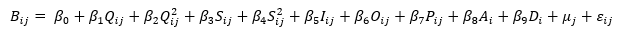

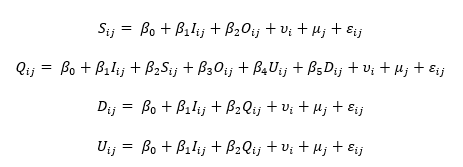

利用分段扫描电镜框架,我们使用面板回归和GMM(广义矩量法)估计量的组合,以控制未观察到的跨国家异质性,以及模型关系中可疑的内生性。直接和间接影响的估计公式如下:

对于动物生物多样性的丧失:

直接影响:

|

(4) |

间接影响:

|

(5) |

为植物生物多样性的丧失。

直接影响:

|

(6) |

间接影响:

|

(7) |

和之前一样,下标ij分别是指个人(国家)和时间(年)维度。由于生物多样性损失是一个缓慢的变量,我们使用时间固定效应面板估计来估计方程4和6,以控制任何未观察到的跨时间异质性。包括国家表面积等时不变协变量,以吸收个别国家水平的异质性。

由于同时性偏差,等式5和7包含的变量可能造成内生性问题,例如不平等与制度之间、不平等与自然资源消耗之间以及不平等与污染之间。为了处理内生性问题,我们使用内生变量的滞后变换作为两步布伦德尔和邦德(布伦德尔和邦德1998)型系统GMM估计器的工具,该估计器具有鲁棒的标准误差(Windmeijer 2005)。在GMM估计器中,应用了双向个体和时间固定效应模型,在分析中考虑了跨国家和时间的异质性。固定而不是随机模型规格的选择基于Hausman检验,该检验拒绝p值< 0.001的随机效应的原假设。

结果

在我们提出关于生物多样性损失的结果之前,作为关键结果变量,了解不平等和制度之间是如何相互作用的是很重要的。对汇集在国家层面的数据进行简单检查,可以发现制度强度和不平等之间存在一种非线性倒u型关系(图3)。当我们从制度强度低的地区向制度强度高的地区移动时,不平等先是上升,然后下降。这里数据的变化包括跨国异质性,但当我们包括国家特定的固定效应时,u型规范是稳健的。不平等程度最高的转折点出现在制度实力中等的国家,而制度实力低的和制度实力高的国家不平等程度都较低。

我们进一步探讨了非线性,利用广义相加模型建立了不平等-制度相互作用对生物多样性损失的影响模型,从而研究了潜在的关系。在边缘,我们看到在动物生物多样性损失方面,机构与不平等呈倒u型关系,而不平等呈正相关关系(图4a)。生物多样性的损失随着不平等的加剧而加剧,如果机构处于发展阶段,这种恶化的影响是最强烈的。这一结果突显了高度不平等的阴险本质,即集中在少数人手中的收入能够绕过仍在演变的制度设置。另一方面,当不平等程度较低时,制度在改善生物多样性方面是有效的,即使它还处于萌芽阶段。一般而言,当机构强大且不平等程度较低时,生物多样性损失的预测最低。

植物生物多样性损失也出现了类似的模式(图4b)。在制度轴线上,明显呈现出倒u型关系,即低或高水平的制度质量导致生物多样性损失较少。更大的不平等往往与更大的生物多样性损失有关。植物和动物生物多样性研究结果的一个共同特征是,在高度不平等的情况下,我们看到了制度效力减弱的一致模式,而强大的制度和较低的不平等相结合是遏制生物多样性损失的最有效方式。此外,总体而言,随着不平等的加剧,无论制度实力如何,生物多样性的丧失都会恶化。

在分析了制度和不平等如何与生物多样性丧失相互作用的一般关系之后,我们现在利用图1a中介绍的SEM元模型探索了经济增长-生物多样性丧失关系中的具体影响路径。动植物生物多样性损失的直接和间接影响途径如图5所示,模型估计分别见表2和表3。我们在这里只报告统计上显著的影响,由系数的p值定义。直接效应指的是在控制混杂因素后,解释动植物生物多样性丧失的模型(表2和表3中的模型1)中存在显著关系。直接效应表现为两个变量之间的不间断联系(图5)。间接效应是由中间变量介导的显著关系,如表2和表3中的模型2-5所解释的那些关系。间接影响通过各自的中介变量的链接来说明(图3)。

人均GDP在所有解释动物生物多样性损失的特定模型中都是显著的,并具有显著的正直接效应(表2)。人均GDP(经济增长)的增加导致生物多样性损失的增加。此外,对于动物,我们发现人均GDP的间接影响是通过不平等水平、制度强度、自然资源消耗和污染来中介的。这些间接的中介效应可能与直接效应的方向相反,描述了一种权衡。例如,经济增长直接损害了动物的生物多样性,但也改善了机构的力量,反过来又有助于生物多样性。在某些情况下,直接效应可以加强间接效应的中介作用。例如,机构通过减少不平等直接或间接地改善生物多样性。

然而,对于植物来说,情况略有不同。我们没有发现人均GDP对生物多样性有任何直接影响。人均GDP对植物生物多样性损失的影响通过不平等、制度强度、自然资源消耗和污染等中介变量进行中介(图5和表3)。尽管对植物而言,人均GDP的影响完全可以用中介变量来解释,但中介间接效应的方向与前面讨论的动物生物多样性的情况一致。

在植物和动物的这两种情况下,污染对生物多样性丧失的显著负面影响是令人惊讶和违反直觉的。一个可能的原因是,我们的测量方法专门跟踪空气污染,而不是环境影响或生态足迹,它们与生物多样性损失有着不可逆转的强大直接关系(Mikkelson 2019)。第二种可能的解释是,污染是集约化(对现有资源的更密集使用)的结果,而生物多样性的丧失更多是广泛化(扩大资源使用)的结果。如果经济增长导致更多的集约而不是扩展,它将为生物多样性的反弹提供空间,从而降低损失。本文中使用的更精细的空间分析可以解释这个问题。同样,跨规模治理安排的多中心性质也可能是一个潜在的解释因素。Ozymy和Rey(2013)认为,中心化的机构有利于管理空气污染,但对于生物多样性保护来说,需要分散的解决方案。因此,制度设置可能是这样的,生物多样性保护可以与恶化的空气污染表现齐头并进。

接下来,我们进一步研究线性效应之外的中介变量的作用。对于制度而言,研究结果证实了生物多样性损失的倒u型关系,表现为极显著的负二次系数(图5)。制度对生物多样性也有间接影响,通过不平等的中介作用,这种不平等在本质上也是倒u型的。由于制度与生物多样性损失之间的直接和间接影响都是非线性的,因此对生物多样性损失的净影响是模糊的,并且取决于制度的力量和社会的不平等程度。

对于不平等,虽然对生物多样性存在倒u型的影响,但对植物生物多样性损失的非线性比对动物生物多样性损失的非线性更显著。然而,正如我们之前从GAM的结果中看到的,一般来说,不平等中的非线性成分比制度更弱,这意味着生物多样性损失通常随着不平等的增加而增加,转折点只位于非常高的不平等水平。此外,除了直接影响之外,不平等还通过对动物的污染和自然资源消耗以及仅通过对植物的污染间接影响生物多样性的丧失。在这里,我们看到了一种加强的直接-间接效应,即不平等加剧了资源消耗和污染,从而加剧了生物多样性的损失。

讨论

经济不平等对制度实力的影响以及反之亦然,都得到了很好的研究(Easterly 2001, Keefer和Knack 2002, Chong和Gradstein 2007)。收入集中在少数授予者手中,可获得权力和政治影响,从而抑制制度演变(Glaeser等人,2003年),而一个具有有效制度的透明社会,可促进经济收益分配的平等和公正(Gradstein, 2007年)。我们进一步探讨了不平等与制度之间的相互抵消关系(Chong and Gradstein 2007),探究这种相互作用如何在解释经济增长对生物多样性损失的影响方面发挥作用。

我们发现制度实力与不平等之间呈倒u型关系,这一结果与文献(Chong and Calderón 2000)一致。对这种关系背后因果关系的一种解释是,制度的变化最初可能有利于富人,因为他们的权力持续存在,但随后的改进将导致所有人都能公平竞争(Acemoglu和Robinson 2008)。结果表明,这一核心机制进一步驱动了生物圈影响变量的非线性。有了更强大的制度,动物和植物的生物多样性损失似乎会首先恶化,然后才会改善,这取决于制度的质量和不平等的程度。

此外,在高度不平等的地区,保护生物多样性损失的制度的效力减弱了。这一观点得到了文献断言的支持,这些断言指出,虽然治理很重要,但它可能被经济变量所掩盖(Holland等人,2009年),而且在贫穷国家,机构可能不太可能监管生物圈指标,如生物多样性损失,因为贫穷国家通常也不平等(Ostrom 2000)。

涉及不等式的非线性关系现在在文献中经常被报道。这项工作的大部分根源是库兹涅茨(1955)提出的想法。Boyce(1994)是第一个假设环境退化是不平等的函数,但后来的工作表明,不平等和经济发展的影响可以是高度复杂和非线性的(Scruggs 1998, Torras和Boyce 1998)。结果表明,在制度不平等领域,动植物生物多样性损失变量均呈现先恶化后改善的趋势。尽管这些进步与更好的制度相关,但这并不一定意味着一种因果关系。减轻生物圈影响的社会选择因地区和收入水平而不同(Scruggs 1998年),因此国家之间的比较不一定能反映国家内部随时间的发展。我们通过在GMM中使用国家固定效应和时不变协变量(如在所有其他规范中使用陆地表面积)来缓解这种担忧。即使有强大的制度,高度不平等、权力集中的社会可能更有可能阻碍在环境质量和保护方面达成有效和可执行的共识,从而强化精英阶层的现状(Kashwan 2017)。

尽管经济增长对制度有积极的强化作用,但对经济增长对不平等的负面影响需要谨慎解读。尽管大多数使用面板数据的实证文献确实支持经济增长和不平等之间的负关系(Alesina和Rodrik 1994, Easterly 2001, Panizza 2002, Knowles 2005),但也有人提出,为什么这可能是一个被忽略的变量偏差或国家特定变量的结果(福布斯2000)。此外,一个经常被引用的理论论点是,经济增长将通过“涓滴效应”改善整体收入分配(Aghion和Bolton 1997),即随着经济增长实现资本积累,穷人可以获得更多的收入,近年来也有很多争议(Stiglitz 2015, Akinci 2018)。例如,在某些情况下,发展中国家和发达国家的增长与不平等关系分别从负变为正(Barro 2000),而另一些情况则报告了复杂和非线性的变化(Banerjee和Duflo 2003, Huang et al. 2015)。虽然生长-不平等关系的确切规范仍是一个悬而未决的问题,但出于本文的目的,我们谨慎地使用了根据我们的数据估计的负规范,并将重点放在对生物多样性损失的中介效应上。

研究结果表明,不平等和制度在调节经济增长对生物多样性损失的影响方面起着核心作用。在考虑到不平等和制度的影响后,我们没有看到经济增长对植物生物多样性损失的显著直接影响,也没有看到经济增长对动物生物多样性损失的直接和间接双重影响。此外,在不平等加剧的情况下,强大的制度可能是徒劳的,高度不平等的社会可以绕过这一制度,选择以牺牲生物多样性为代价获取利益。制度与不平等之间的这种相互作用可被视为可持续转型的杠杆点(Abson等人,2017年),特别是在大多数社会都处于其所谓的“安全运行空间”之外的危险时(Rockström等人,2009年)。只关注可持续发展的个别层面,忽略间接影响,充其量只能提供一个系统的零碎形象。

本文探讨的结构关系,值得注意的是因果关系,这也是环境库兹涅茨曲线文献(Brock和Taylor 2005)的核心。当变量可以独立变化时,定义因果解释很容易,但在现实世界中,原因通常是相互关联的,而混淆的未观察到的变量无处不在,仅通过统计来恢复因果效应是不切实际的。像SEM这样的统计技术,“假设”感兴趣的变量之间的因果关系(Pearl 1998),这并不意味着SEM仅从关联中建立因果关系(Bollen和Pearl 2013)。在这里,目的是使用SEM框架为假定的结构关系集结支持,而不是证明它。所呈现的效应的显著性并不能证明因果关系,然而,使用动态工具变量方法,如GMM的国家固定效应,并在SEM框架内控制观察到的协变量,确实使其更可信。尽管如此,本文中确定的影响可以用来制定假说,可以使用自然的(想到了COVID-19)或仔细控制的实验方法仔细测试这些假说。再加上更多的定性案例研究,这将为测试和巩固因果关系提供证据。

结论

我们强调了不平等与制度相互作用的复杂性和非线性,这种相互作用可以调节对生物圈的影响。社会-生态相互作用的相互交织和共同进化的本质,虽然被广泛承认,但并不总是被很好地理解。在本文中,我们试图在一个多维的经验框架中,将经济增长与对生物圈的影响联系起来。在可用数据和模型简单性的限制下,我们能够突出对行动重要和与政策相关的关系。把制度和不平等作为政策的两个关键处理重点,这是至关重要的,否则遵循生物圈保护议程可能是浪费和适得其反的。

作者贡献的声明

母亲发起了这项研究并提出了这个想法。mom与AR、EN和MS共同开发了这个想法和设计。MUM进行了分析,并牵头撰写了手稿。所有作者都对手稿的最终版本做出了贡献。

致谢

该项目获得了欧盟“地平线2020”研究和创新计划的资助,根据玛丽·斯克洛多夫斯卡-居里资助协议No 643073。

数据可用性

用于分析和生成图形的数据和代码是可用的,可以向相应的作者请求。分析在R (https://www.r-project.org/)使用包plm、PiecewiseSEM和mgcv。

文献引用

阿布森,D. J.菲舍尔,J.利文顿,J.内威格,T. Schomerus, U. Vilsmaier, H. von Wehrden, P. Abernethy, C. D. Ives, N. W. Jager和D. J. Lang. 2017。利用可持续性转型的要点。中记录46(1): 30—39。https://doi.org/10.1007/s13280-016-0800-y

阿西莫格鲁,D.和J. A.罗宾逊,2008。权力、精英和制度的持续存在。美国经济评论98(1): 267 - 293。https://doi.org/10.1257/aer.98.1.267

阿吉翁,P.和P.博尔顿,1997。涓滴式增长和发展理论。经济研究综述64(2): 151 - 172。https://doi.org/10.2307/2971707

Akinci m . 2018。不平等与经济增长:重新审视涓滴效应。发展政策回顾36:1-24。https://doi.org/10.1111/dpr.12214

Alesina, A.和D. Rodrik. 1994。分配政治与经济增长。经济学季刊109(2): 465 - 490。https://doi.org/10.2307/2118470

Apostolopoulou, E.和W. M. Adams, 2017。生物多样性抵消与保护:重塑自然以拯救它。大羚羊51(1): 23-31。https://doi.org/10.1017/S0030605315000782

阿罗,K, B.博林,R.科斯坦扎,P.达斯古普塔,C.福尔克,C. S.霍林,b - o。詹森,S.莱文,k - g。Mäler, C. Perrings和D. Pimentel, 1996。经济增长、承载能力和环境。环境与发展经济学1(1): 104 - 110。https://doi.org/10.1017/s1355770x00000413

Asafu-Adjaye, j . 2003。生物多样性损失与经济增长:一项跨国分析。当代经济政策21(2): 173 - 185。https://doi.org/10.1093/cep/byg003

Banerjee, A. V.和E. Duflo. 2003。不平等与增长:数据能说明什么?经济增长杂志8(3): 267 - 299。https://doi.org/10.1023/A:1026205114860

巴罗,2000。一些国家的不平等和增长。经济增长杂志5(1): 5-32。

布伦德尔,R. S.邦德,1998。动态面板数据模型的初始条件和力矩限制。计量经济学杂志87(1): 115 - 143。https://doi.org/10.1920/wp.ifs.1995.9517

Bollen, K. A.和J. Pearl. 2013。关于因果关系和结构方程模型的八个误区。301 - 328页在s·l·摩根,编辑。社会研究因果分析手册.施普林格,Dordrecht,荷兰。https://doi.org/10.1007/978-94-007-6094-3_15

邦戈兹,j . 2019。IPBES, 2019年。给决策者的生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台生物多样性和生态系统服务全球评估报告摘要。《人口与发展评论》45(3): 680 - 681。https://doi.org/10.1111/padr.12283

博伊斯,1994。不平等是环境退化的一个原因。生态经济学11:169 - 178。https://doi.org/10.1016/0921 - 8009 (94) 90198 - 8

布洛克和M. S.泰勒,2005。经济增长与环境:理论与经验的回顾。1749 - 1821页在P.阿吉翁和S. N.杜劳夫,编辑。经济增长手册。卷。1。爱思唯尔,阿姆斯特丹,荷兰。

布鲁姆,f.t., C. H.格雷厄姆,G. C.科斯塔,S. B.赫奇斯,C. Penone, V. C. Radeloff, C. Rondinini, R. Loyola, A. D. Davidson. 2017。保护哺乳动物多样性的全球优先事项。美国国家科学院院刊114:7641 - 7646。https://doi.org/10.1073/pnas.1706461114

卡迪纳勒,B. J, J. E.达菲,A.冈萨雷斯,D. U.胡珀,C. Perrings, P. Venail, A. Narwani, G. M. Mace, D. Tilman, D. A. Wardle, A. P. Kinzig, G. C. Daily, M.洛罗,J. B. Grace, A. Larigauderie, D. S. Srivastava, S. Naeem. 2012。生物多样性丧失及其对人类的影响。自然486:59 - 67。https://doi.org/10.1038/nature11148

卡彭特,s.r., h.a.穆尼,J.阿加德,D.卡皮斯特拉诺,R. S.德弗里斯,S.迪亚兹,T.迪茨,A. K.杜拉亚帕,A.奥滕-耶博阿,H. M.佩雷拉,C. Perrings, W. V.里德,J.萨鲁坎,R. J.斯科尔斯,和A.怀特。2009。管理生态系统服务的科学:超越千年生态系统评估。美国国家科学院院刊106:1305 - 1312。https://doi.org/10.1073/pnas.0808772106

钟A、C. Calderón。2000.制度质量与收入分配。经济发展与文化变迁48(4): 761 - 786。https://doi.org/10.1086/452476

Chong, A.和M. Gradstein. 2007。不平等和机构。经济与统计评论89(3): 454 - 465。https://doi.org/10.1162/rest.89.3.454

克里斯特,E., C.莫拉和R.恩格尔曼。2017。人口、粮食生产与生物多样性保护的相互作用。科学356(6335): 260 - 264。https://doi.org/10.1126/science.aal2011

Dasgupta, P., A. P. Kinzig和C. Perrings. 2013。生物多样性的价值。167 - 179页在s·a·莱文,编辑。生物多样性的百科全书。第二版。学术,剑桥,马萨诸塞州,美国。https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384719-5.00372-5

迪茨和阿杰。2003。经济增长、生物多样性丧失和保护工作。环境管理杂志68(1): 23-35。https://doi.org/10.1016/s0301 - 4797 (02) 00231 - 1

东风,w . 2001。中产阶级共识与经济发展。经济增长杂志6(4): 317 - 335。https://doi.org/10.1023/A:1012786330095

伊斯特利,W. J.里岑和M.伍尔考克。2006。社会凝聚力、制度和增长。经济和政治18(2): 103 - 120。https://doi.org/10.1111/j.1468-0343.2006.00165.x

Folke, C。。简松,J. Rockström, P.奥尔森,S. R.卡彭特,F. S.查宾三世,A. S. Crépin, G.戴利,K.达内尔,J.埃贝松,T.埃姆奎斯特,V.加拉兹,F.莫伯格,M.尼尔森,H. Österblom, E.奥斯特罗姆,Å。佩尔松,G.彼得森,S. Polasky, W. Steffen, B. Walker, F. Westley. 2011。重新连接到生物圈。中记录40:719。https://doi.org/10.1007/s13280-011-0184-y

《福布斯》,2000年。重新评估不平等和增长之间的关系。美国经济评论90(4): 869 - 887。https://doi.org/10.1257/aer.90.4.869

基尼,c . 1912。Variabilita e Mutuabilita。为delle Distribuzioni和delle Relazioni统计工作室贡献。Tipografia di P. Cuppini,博洛尼亚,意大利。

格莱泽,E. J. Scheinkman和A. Shleifer. 2003。不平等的不公正。货币经济学杂志(1): 199 - 222。https://doi.org/10.1016/s0304 - 3932 (02) 00204 - 0

格蕾丝,2006。结构方程建模与自然系统.剑桥大学出版社,英国剑桥。https://doi.org/10.1017/CBO9780511617799

Gradstein m . 2007。不平等、民主和财产权保护。经济日报117(516): 252 - 269。https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2007.02010.x

格罗斯曼,G. M.和A. B.克鲁格,1995。经济增长和环境。经济学季刊110(2): 353 - 377。https://doi.org/10.2307/2118443

Heerink, N. A. Mulatu和E. Bulte, 2001。收入不平等与环境:环境库兹涅茨曲线中的聚集偏倚。生态经济学38(3): 359 - 367。https://doi.org/10.1016/s0921 - 8009 (01) 00171 - 9

霍兰德,T. G.彼得森,A.冈萨雷斯,2009。一项关于经济不平等如何预测生物多样性损失的跨国分析。保护生物学23(5): 1304 - 1313。https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2009.01207.x

胡珀,D. U. E. C. Adair, B. J. Cardinale, J. E. K. Byrnes, B. A. Hungate, K. L. Matulich, A. Gonzalez, J. E. Duffy, L. Gamfeldt和M. I. Connor, 2012。一项全球综合研究显示,生物多样性丧失是生态系统变化的一个主要驱动因素。自然486(7401): 105 - 108。https://doi.org/10.1038/nature11118

黄鸿昌、方文生、米勒s.m.、叶锦昌。2015。增长波动对收入不平等的影响。经济模型45:212 - 222。https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.11.020

Kashwan, p . 2017。不平等、民主和环境:跨国分析。生态经济学131:139 - 151。https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.08.018

基弗,P.和S.克努克,2002。两极分化、政治和产权:不平等和增长之间的联系。公共选择111(2): 127 - 154。https://doi.org/10.1023/A:1015168000336

Klooster, d . 2000。制度选择、社群与斗争:墨西哥森林共同经营的个案研究。世界发展28(1): 1 - 20。https://doi.org/10.1016/s0305 - 750 x (99) 00108 - 4

诺尔斯,美国2005年。不平等与经济增长:根据可比数据重新考虑经验关系。发展研究杂志41(1): 135 - 159。https://doi.org/10.1080/0022038042000276590

库兹涅茨,美国1955年。经济增长和收入不平等。美国经济评论45(1): 28。

M.里奇,R.米尔斯和I.斯库恩斯,1999。环境权利:社区自然资源管理的动力和体制。世界发展27(2): 225 - 247。https://doi.org/10.1016/s0305 - 750 x (98) 00141 - 7

莱夫切克,j.s. 2016。分段结构方程的R模型,用于生态学,进化和系统学。生态学与进化论中的方法7(5): 573 - 579。https://doi.org/10.1111/2041-210X.12512

马佐,T, C.多洛普洛斯,F.施瓦茨米勒,D. W.格拉迪斯,N.库马拉,K.默克尔,M.迪马尔科和V.加奇。2018。关于生物多样性丧失驱动因素的政策和研究的全球错配。自然生态与进化2(7): 1071 - 1074。https://doi.org/10.1038/s41559-018-0563-x

Mehlum, H., K. Moene, R. Torvik. 2006。被资源或制度所诅咒?世界经济29日(8):1117 - 1131。https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2006.00808.x

Mikkelson, gm . 2019。看不见的手还是生态足迹?比较近期经济增长对社会和环境的影响。组织与环境.https://doi.org/10.1177/1086026619885111

米克尔森,g.m., A.冈萨雷斯,G. D.彼得森。2007。经济不平等预示着生物多样性的丧失。《公共科学图书馆•综合》2 (5): e444。https://doi.org/10.1371/journal.pone.0000444

米尔斯,J. H.和T. A.威特。2009。经济繁荣、生物多样性保护和环境库兹涅茨曲线。生态经济学68(7): 2087 - 2095。https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2009.01.017

Mirza, m.u, A. Richter, E. H. van Nes和M. Scheffer. 2019。技术驱动的不平等导致贫穷和资源枯竭。生态经济学160:215 - 226。https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.02.015

R. Naidoo和W. L. Adamowicz. 2001。经济繁荣对濒危物种数量的影响。保护生物学15(4): 1021 - 1029。https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.2001.0150041021.x

奥斯特罗姆,e . 2000。申论下议院。瑞士政治科学评论6(1): 29-52。https://doi.org/10.1002/j.1662-6370.2000.tb00285.x

奥斯特罗姆,e . 2009。分析社会生态系统可持续性的一般框架。科学325(5939): 419 - 422。https://doi.org/10.1126/science.1172133

Ozymy, J.和D. Rey. 2013。野生空间或被污染的地方:工业化民主国家中有争议的政策、共识机构和环境绩效。全球环境政策13(4): 81 - 100。https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00199

Panizza,美国2002年。收入不平等与经济增长:来自美国数据的证据。经济增长杂志7(1): 25-41。https://doi.org/10.1023/A:1013414509803

珍珠,j . 1998。图、因果关系和结构方程模型。社会学方法与研究27(2): 226 - 284。https://doi.org/10.1177/0049124198027002004

Rockström,斯蒂芬,诺恩,Å。佩尔松,F. S. Chapin, E. F. Lambin, T. M. Lenton, M. Scheffer, C. Folke, H. J. Schellnhuber, B. Nykvist, C. A. De Wit, T. Hughes, S. Van Der Leeuw, H. Rodhe, S. Sörlin, P. K. Snyder, R. Costanza, U. Svedin, M. Falkenmark, L. Karlberg, R. W. Corell, V. J. Fabry, J. Hansen, B. Walker, D. Liverman, K. Richardson, P. Crutzen,和J. A. Foley. 2009。人类安全的行动空间。自然461(7263): 472 - 475。https://doi.org/10.1038/461472a

R·罗格斯基和d·c·麦克雷。2008.不平等和制度:理论、历史和(一些)数据告诉我们什么。P. Beramendi和C. J. Anderson的354-386页,编辑。民主、不平等和代表性:比较视角.罗素·塞奇基金会,纽约,纽约,美国。

斯克鲁格斯,洛杉矶,1998年。政治和经济的不平等以及环境。生态经济学26(3): 259 - 275。https://doi.org/10.1016/s0921 - 8009 (97) 00118 - 3

沙菲克:1994。经济发展与环境质量:计量经济学分析。牛津经济论文46:757 - 773。https://doi.org/10.1093/oep/46.Supplement_1.757

Soulé, 1985。什么是保护生物学?一个新的综合学科解决了受干扰的物种、群落和生态系统的动力学和问题。生物科学35(11): 727 - 734。https://doi.org/10.2307/1310054

斯蒂芬,W., J. Rockström, K.理查森,T. M.兰顿,C.福尔克,D.利弗曼,C. P.萨莫海耶斯,A. D.巴诺斯基,S. E.康奈尔,M.克鲁菲克斯,J. F.东斯,I.费策尔,S. J.拉德,M.谢弗尔,R.温克尔曼,和H. J.舍尔休伯。2018。人类纪地球系统的轨迹。美国国家科学院院刊115(33): 8252 - 8259。https://doi.org/10.1073/pnas.1810141115

斯蒂格利茨,2015。不平等和经济增长。政治的季度86:134 - 155。https://doi.org/10.1111/1467-923X.12237

托拉斯,M.和J. K.博伊斯,1998。收入、不平等与污染:对环境库兹涅茨曲线的重新评估。生态经济学25(2): 147 - 160。https://doi.org/10.1016/s0921 - 8009 (97) 00177 - 8

Vucetich, J. A., J. T. Bruskotter, M. P. Nelson. 2015。评估自然的内在价值是保护的公理还是诅咒。保护生物学29(2): 321 - 332。https://doi.org/10.1111/cobi.12464

华盛顿,H.和M. Maloney, 2020年。新生态经济学中生态伦理的需要。生态经济学169:106478。https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.106478

Windmeijer, f . 2005。线性有效两步GMM估计量方差的有限样本修正。计量经济学杂志126(1): 25-51。https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2004.02.005

伍德,2006。广义加性混合模型的低秩尺度不变张量积平滑。生物识别技术62(4): 1025 - 1036。https://doi.org/10.1111/j.1541-0420.2006.00574.x

伍德,s.n. 2017。广义加性模型:R导论,第二版.CRC,博卡拉顿,美国佛罗里达州。